【子どもの自殺・9月1日問題】夏休み明けの、子どもの不登校や自殺が増える傾向がある。課題提出での不適切な指導をやめることで、防げる自殺も

「死にたい」「学校へ行きたくない」。9月1日は、そう思う子どもたちが増える時期だ。学校には無理して通う場所ではない。子どもたちは逃げてもいいし、休んでもいい。考えないことにしてもいい。もちろん、9月1日だけ注意をすれば良いものではなく、常に、特に大人は子どもたちの行動から伝わるSOSを受け止めなければならない。

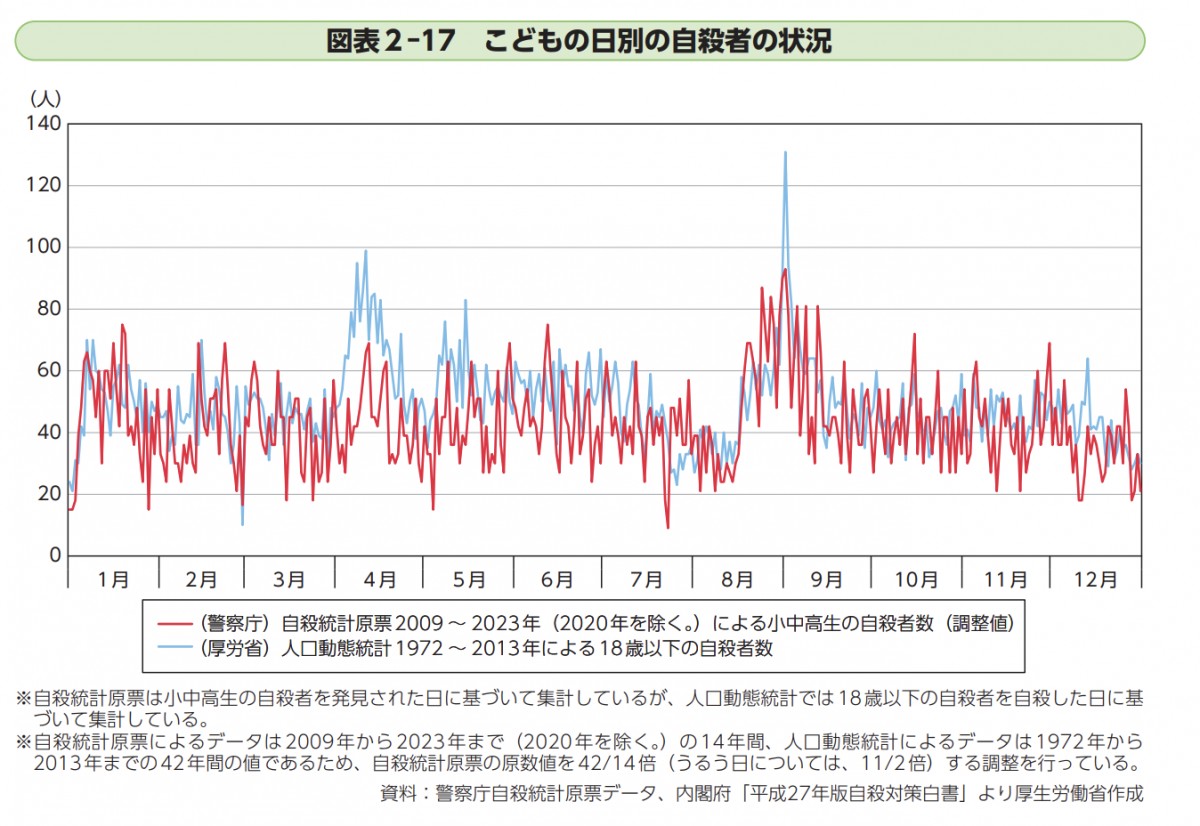

夏休み明けの小中高生の自殺者は、最も多い時期だ。「自殺対策白書」によると、人口動態統計による約40年間(1972年〜2013年)の、18歳以下の自殺者数を日別に集計。すると、「9月1日」が最多だった。ついで春休み明けの4月上旬が増加傾向だ。夏休みが早く明ける北海道・東北の場合は、9月1日よりも1〜2週間早く、ピークを迎える。そのため、これらの地域では、すでにピークを過ぎているかもしれない。

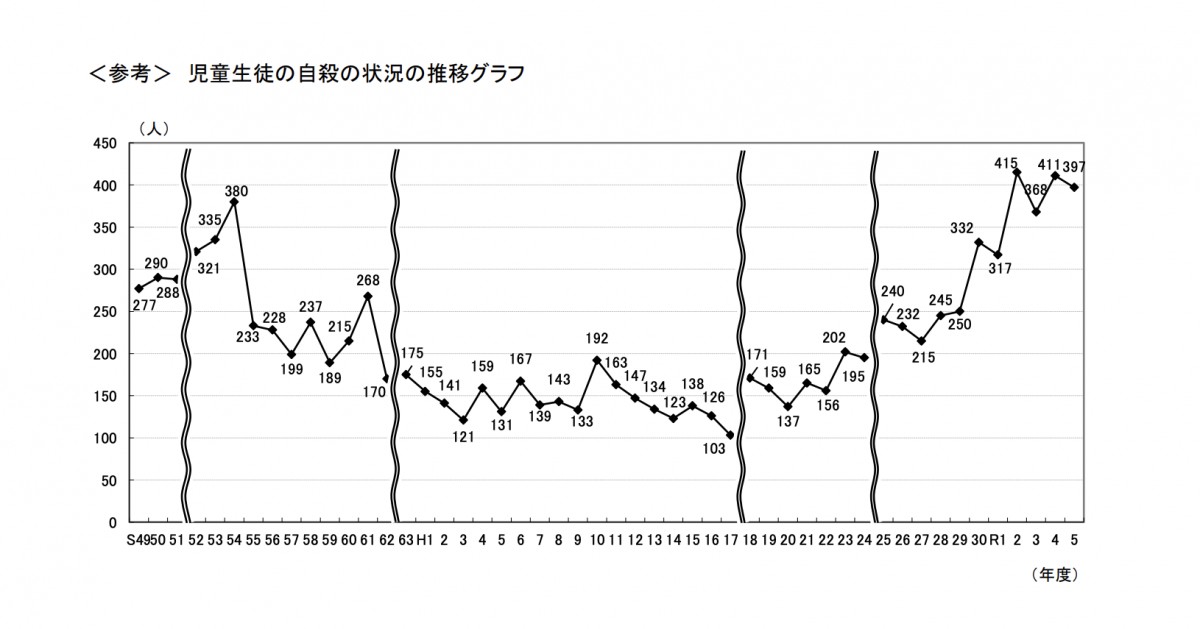

子どもの自殺は3年連続で500人を超えている

警察庁の自殺統計によると、2024年の小中高生の自殺者数は529人。3年連続で500人を超える事態になっている。職業別に自殺者数を取り始めてから過去最多になっている。1990年の頃から見て徐々に小中高生の自殺者数が増えていく中で、対策がうまく届いていない現状になっている。

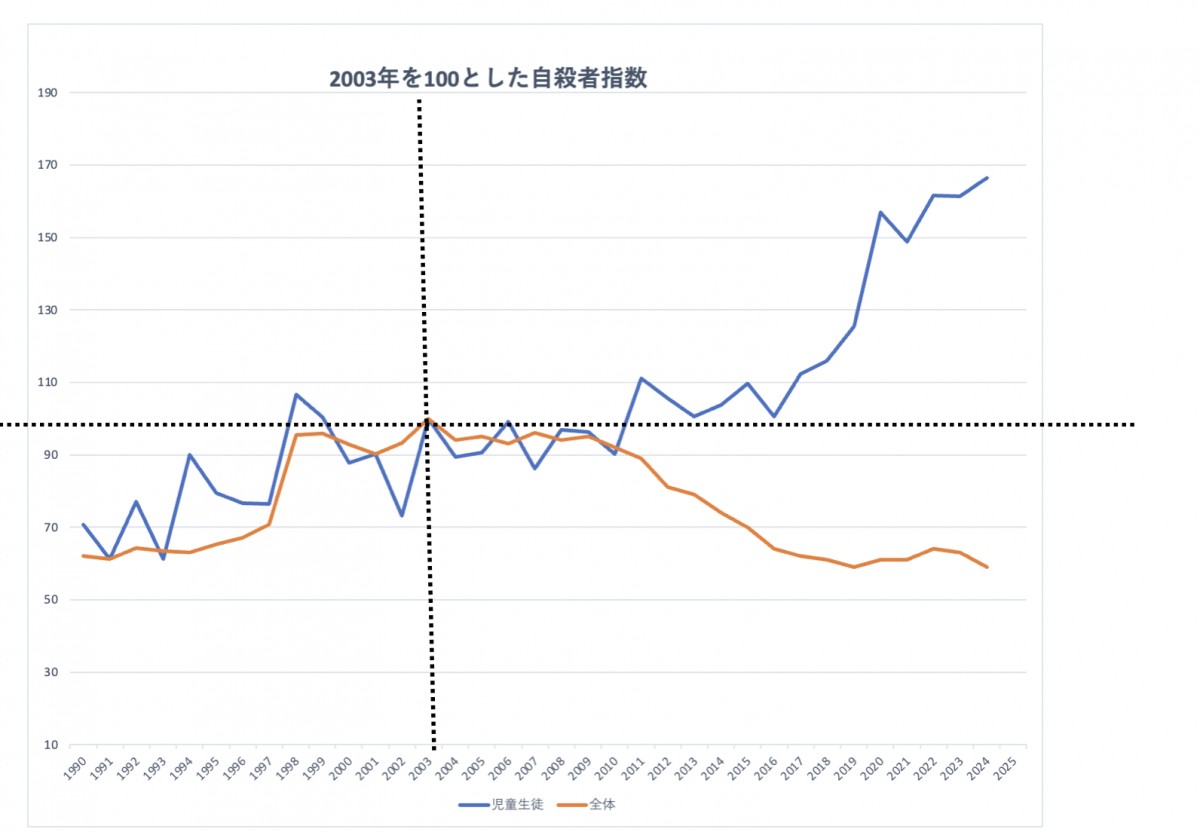

下記のグラフは、警察統計で日本の自殺者数がピークだった2003年を100とした時の指数だ、赤線は大人の自殺者数の比率だが、2003年をすぎると、徐々に右肩下りになっている。その一方で、青線が小中高生の自殺者数の比率だが、右肩上がりになっている。

2003年を100とした時の自殺者数の指数。警察統計をもとに、筆者が作成

夏休み明けの自殺増加の要因はさまざまあるが、大人が防ごうと思って防げる自殺もあるだろう。それは、夏休みの課題提出に関する学校、特に担任の態度だ。その態度を改めれば、防げる可能性がある。不適切な指導の後に自殺することを「指導死」と呼ぶことがある。その場合、不適切な指導から自殺までに数時間以内というのも珍しくはない。それだけ衝動性を誘発しかねない。

男子生徒が夏休み明けに 課題指導が一因(2018年)

例えば、鹿児島市の中学3年生だった男子生徒(当時15歳)が2018年9月3日、夏休みの始業式明けに自宅で自殺した。朝、生徒は「気分が悪い」などと言い、学校に行きたくない様子だった。宿題を終えていない。そのため、複数の生徒が暗い表情だったとの証言がある。

13時15分ごろ、帰りの会の最後に、担任が「忘れ物をした生徒が複数名いる、とても気分が悪い。忘れ物をした人はわかっているだろうから、教卓に来なさい」と言った。担任は、宿題を忘れた6人を教卓前に呼び出した。

その上で、提出していない宿題をいつ提出するのかを一人一人に言わせた。男子生徒は6つの宿題が提出されておらず、そのうち、数学のプリント集は紛失してしまったことを伝えた。担任は「今日が締め切りだから、今日提出するように」と繰り返し指導した。なっていない宿題をその日のうちに提出することは、期限設定に無理がある。さらに、もう一人の生徒Bさんと男子生徒が職員室に呼び出された。

職員室での指導は13時25分ごろから、Bさんから始まった。その後の、男子生徒への指導は、担任が椅子に座ったまま行われた。青ざめた顔で男子生徒は立っていた。担任は怒鳴り声をあげ、責め立てた。その中で、宿題忘れとは直接関係のない高校の進路に言及し、不安を煽った。男子生徒は涙を流した。

そんな中で、当日中の宿題提出を言いつけ、帰宅させた。13時40分ごろ、他の生徒に「宿題をとりに帰る」と話していた。13時58分には、友人の携帯電話に「本当にごめん」とメッセージを送信した。

調査報告書によると、始業式に提出しなければならない宿題は、(1)理科のプリント、(2)数学のプリント集、(3)数学のワーク、(4)保健体育が「体話」(親子で取り組むストレッチ)、(5)特別活動の調べ(高校の体験入学のまとめ)、(6)標語、(7)夏休みのしおり(生活の記憶)―。

このほか、(8)通知表も、保護者のコメントを挿入して提出することになっていた。このうち、提出したのは、(1)と(3)。(2)は紛失したと担任に報告。このほかは、忘れているのか、していないのか確認していない。

担任が怒鳴り声で威圧的な指導を?

担任の怒鳴り声については、調査委が入手した音声データがある。