【自殺予防週間に考える】自殺報道の適正な量や内容はいかにあるべきか

「何となく不安を感じたり、心がもやもやしたりしていませんか。心の不調が身体の不調につながっていませんか。

悩みをお持ちの方、困っている方は、どうか一人で抱えこまないでください。ご家族やご友人など、身近な人に話してみることで、気持ちが少し楽になることもあると思います。身近な人に相談しづらい時には、匿名で相談できる電話やSNSでの相談窓口もあります」

9月10日から16日までは国が定めた「自殺予防週間」だ。東京都などでは9月の1ヶ月間を「自殺対策強化月間」にしている。国民的な関心を高めるための啓発もあり、特別相談の期間でもある。そうすることで関係者の自覚をうながす狙いもあるのだろう。冒頭の発言は、福岡資麿・厚生労働大臣、あべ俊子・文部科学大臣、三原じゅん子・こども政策担当大臣の3大臣のメッセージの一部だ。

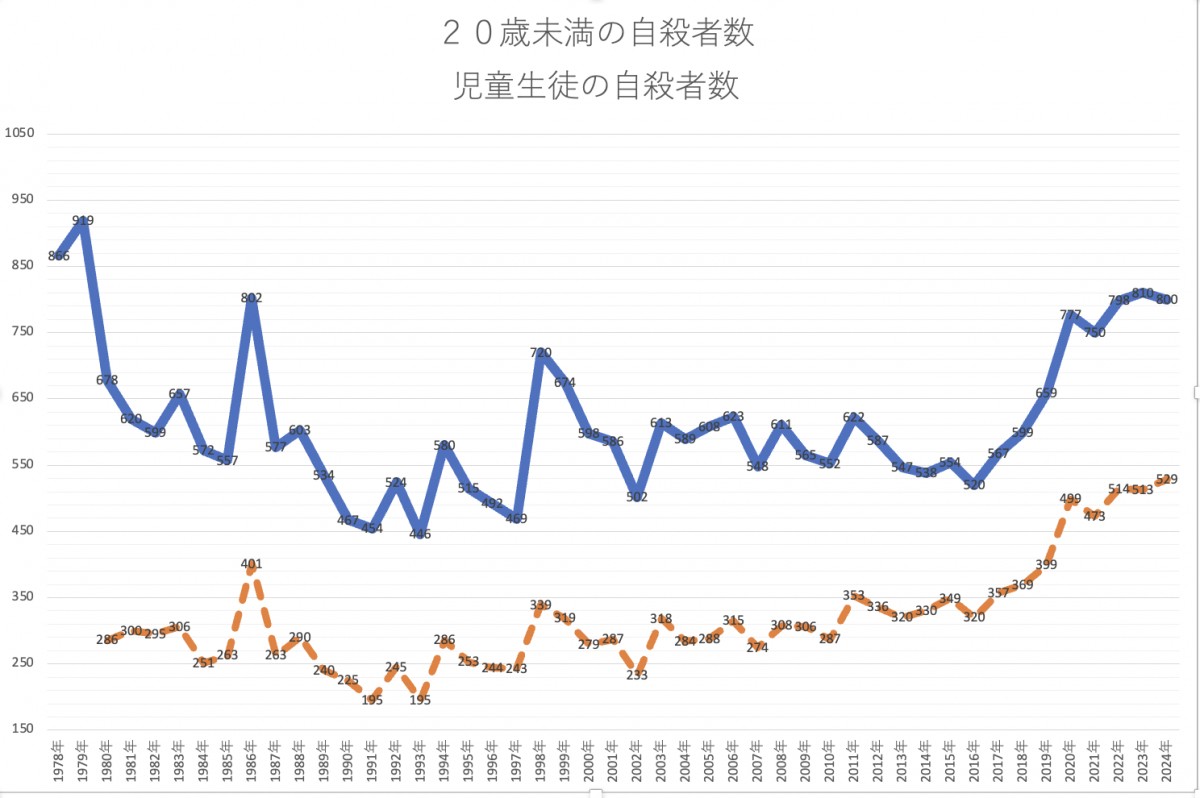

529。

この数字は、2024年の1年間に自殺した小中高生の人数だ。警察庁が職業別の統計を開始して以来、最多になった。3年連続で500人を超えた。少子化で子どもの人数が減少する中で、自殺者数が増えている。

上段が「20歳未満の自殺者数」、下段が「児童生徒の自殺者数」(作成:渋井哲也)

自殺報道がきっかけに、連鎖した自殺はあるのか

小中高生の自殺者数が過去に話題になったのは1986年だった。この年の自殺者数は401人。アイドルの岡田有希子さんが自殺した。また、東京都中野区の男子中学生がいじめ自殺をした。「このままじゃ、生きジゴクになっちゃうよ」という遺書を残していた。このとき、報道が加熱したことで自殺が連鎖し、増加する「ウェルテル効果」が日本でも言われるようになった。

報道と自殺の関係を見てみる、2017年にSNSで「死にたい」と投稿をしていた若い男女が殺害された(座間男女9人殺人事件)。事件報道として報道の量が多かった。その報道の量と関係するかどうかはわからないが、今年から小中高生の自殺は増加の一途を辿る。そして1986年とは違って一過性に終わらない。

また、2020年には女子プロレスラー、アイドル、俳優、女優といった著名人の自殺が相次いだ。これらの報道の後、自殺が増加したとも言われている。ただし、著名人の自殺報道によって自殺者数が増加するとは限らない。23年のときのタレントの自殺のときは、一般の自殺が増えたとは言われなかった。

2012年以降、自殺は減少したのか十分な検証はない

ところで、日本の年間自殺者数は2012年以降、減少傾向だ。バブル経済崩壊の影響で、1998年以降、年間自殺者数が3万人台だった。それが2012年以降、年間自殺者数が2万人台となり、減少傾向が続いた。そして19年には、統計を取り始めて最も少ない自殺者数となった。

なぜ、年間自殺者数が減少したか。2006年は、「自殺対策基本法」制定により、行政の取り組みとしてやりやすくなったことは一因としてあり得るが、そのほかのことは行政もメディアも十分な検証をしたという形跡はない。

その意味で、メディアは十分、自殺対策の報道をしてこなかった。年間自殺者3万人台だった頃は中高年の自殺者が多かった。多くは経済的な問題が背景にあった。その対策として、同じ06年に貸金業規制法が改正され、借金の総量が規制された、そのことも大きな理由だろう。

トー横では、今でも市販薬のODをし、救急で運ばれる人も多い(写真と本文は直接関係ありません、撮影:渋井哲也)

筆者が新聞記者だった当時、所属する新聞社は、倫理綱領にあたる「企業理念」はあったものの、独自の報道基準はなかった。そのため、全国ニュースの配信元の通信社・時事通信社の報道基準を参考にしていた。その中には、「自殺は原則として報道しない」とあった。それでも報道するのは、亡くなった人が公人か、著名人だった場合だ。または、その自殺が事件性や社会性がある場合である。

こうした基準があるためもあってか、記者は一般に、他の分野以上に、自殺に対する十分な知識を持ち合わせていない。その上、日頃から自殺に関する報道をしない。メディアとしては、自殺の情報収集や取材に関しては積み重ねがない。

筆者も、新人記者時代、中学生の自殺について情報を得た。いじめが背景にあるのでは?という話もあった。そのため、数日かけて周辺を取材した。当時は、いじめ自殺が社会的関心だったが、いじめの話はなく、むしろ、高校受験が終わり、進学先も決まっていた。そのため、取材はしたものの、この中学生の自殺については一行も書かなかった。

著名人や有名人の自殺で注意喚起。自殺報道の全体量が減ったことの関連はあるのか

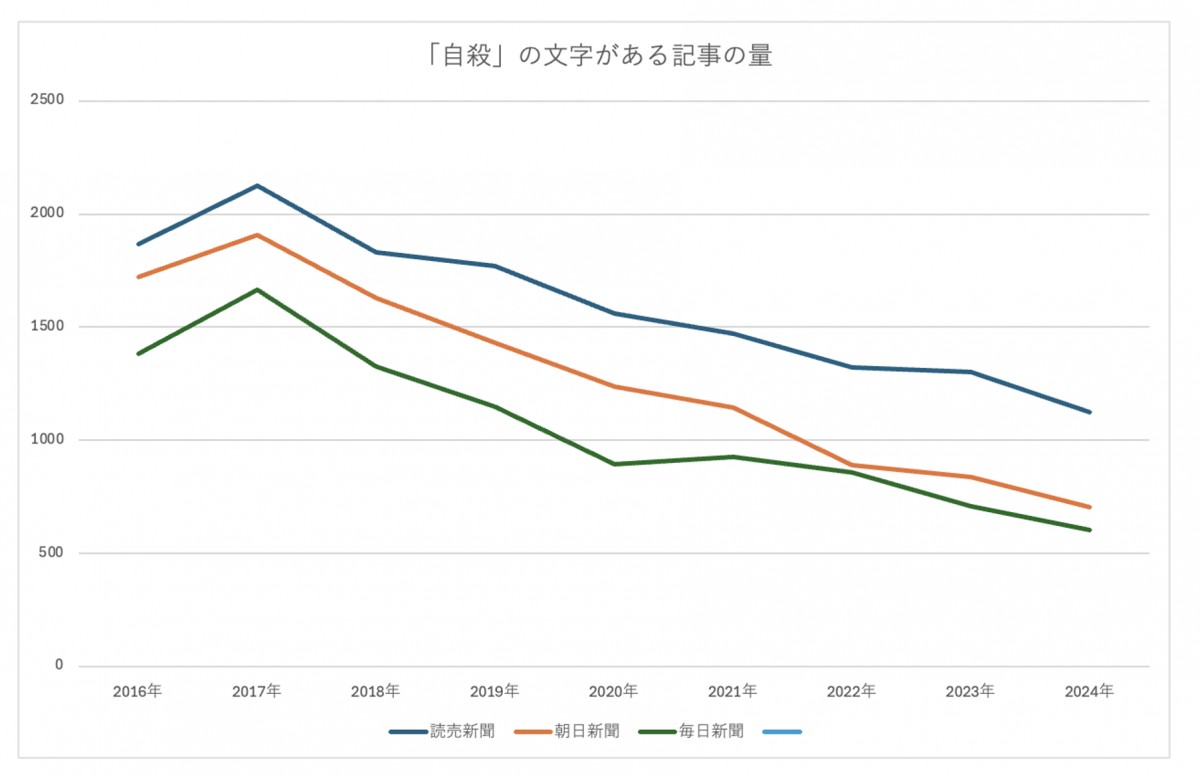

最近では、著名人や有名人の自殺があったり、自殺に関連した事件報道があると、厚生労働省は、厚生労働大臣指定法人・一般社団法人「いのち支える自殺対策推進センター」との連名で、自殺報道の内容について、「WHO 自殺報道ガイドライン」に沿うように注意喚起する。2020年と21年、22年は5回、2023年は4回、24年は2回、25年はすでに3回分出している。これだけ報道への注意喚起を出せば、報道も意識する。その結果、報道の量は減っている。

会員向けのデータベース・Gサーチで過去記事を検索すると、「朝日新聞」の場合、「自殺」という単語が入った記事は、16年は1720件、17年には1909件だった。その後は減少し、22年には1000件を下回り、889件、24年には706件だ。「読売新聞」でも過去10年で報道量が最多だったのは17年の2127件。24年には1126件となり、減少が続く。また、「毎日新聞」も同じく、17年がピークで1664件だったが、徐々に減少。24年には半分以下の604件になった。「朝日」と「毎日」は、「読売」以上に報道しなくなっている。

Gサーチで検索をした「自殺」という文字がある記事の量(作成:渋井哲也)

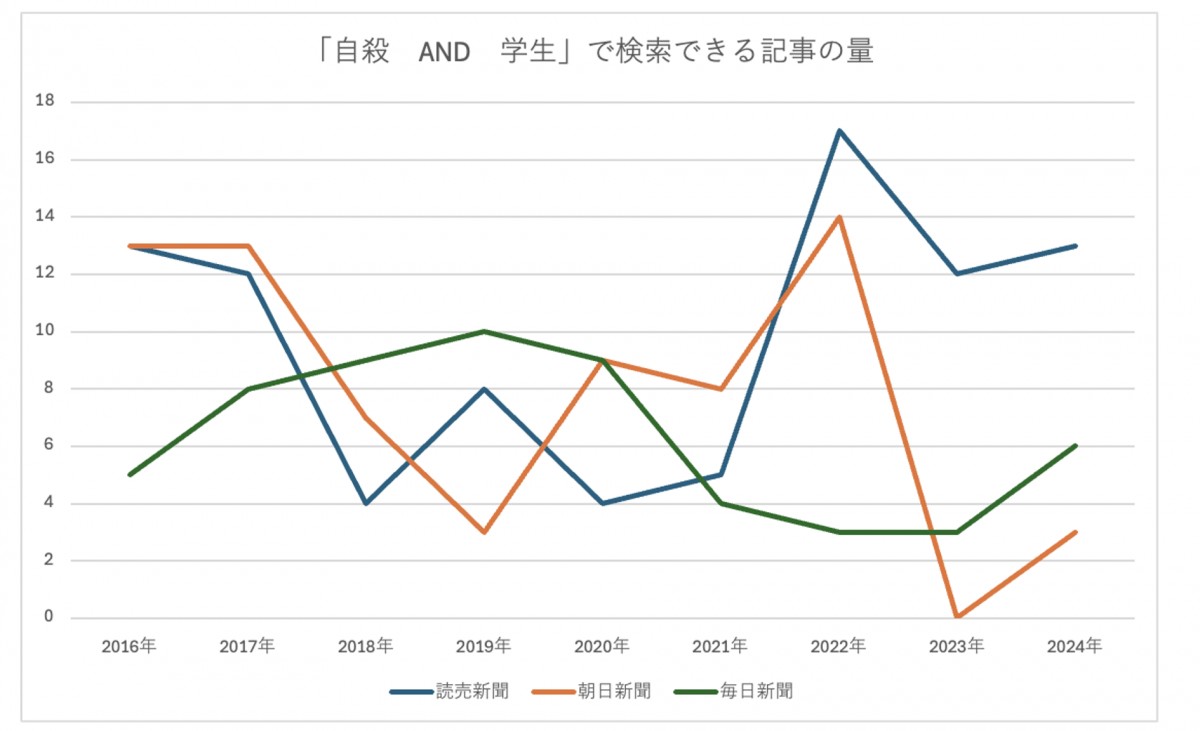

これは子どもの自殺に関しても同様だ。「自殺 AND 学生」で検索すると、「朝日」では過去10年で最多は22年の14件。「読売」の場合は22年の17件。「毎日」は19年の10件。「自殺 AND 子ども」での検索では、「朝日」は20年の7件、「読売」は23年の13件だ。「毎日」は19年の14件だ。

報道の量は実態や傾向を反映しない。少なくとも、90年以降、20歳未満の自殺者数は増加傾向にあったが、報道の量は増えていない。自殺者数は報道の関心が一致しない。子どもの自殺についての深刻さはまったくといっていいほど伝わっていない。相変わらず、理由がわからないというようなスタンスの報道が多い。

Gサーチで検索をした「自殺 AND 学生」という文字がある記事の量(作成:渋井哲也)

ネット心中報道が加熱したとき、類似の自殺は増加した

過去の取材から考えてみると、03年に自殺掲示板で一緒に死ぬ相手を募集し、複数同時自殺をする「ネット心中」が連鎖した。当時は、新しい形の心中ということで連日報道が多かった。警察庁によると、03年には12件、04年には19件、05年には34件と増加した。そのためもあってか、警察発表の数も減っていく。そのため、報道の量も減少する。06年には21件と、発生件数も減った。それ以後、警察は年間のネット心中の数を発表しなくなった。