子どもの自殺は減少するのか? こども家庭庁が「パッケージ」を取りまとめ 対策の十分な検証と基本調査の質的向上を

小中高生の自殺者(こどもの自殺者)が3年連続500人を超え、2025年は529人で過去最多になった。8月の「地域における自殺の基礎資料」(厚生労働省)が発表になった。暫定値だが、このまま推移すると、こどもの自殺者は400人を下回る可能性が出てきた。その場合、6年前の2019年以来となる。ただし、確定値となると、毎年、数が増える。そのため、400人のラインを上回ることもある。

こども家庭庁が対策を取りまとめ

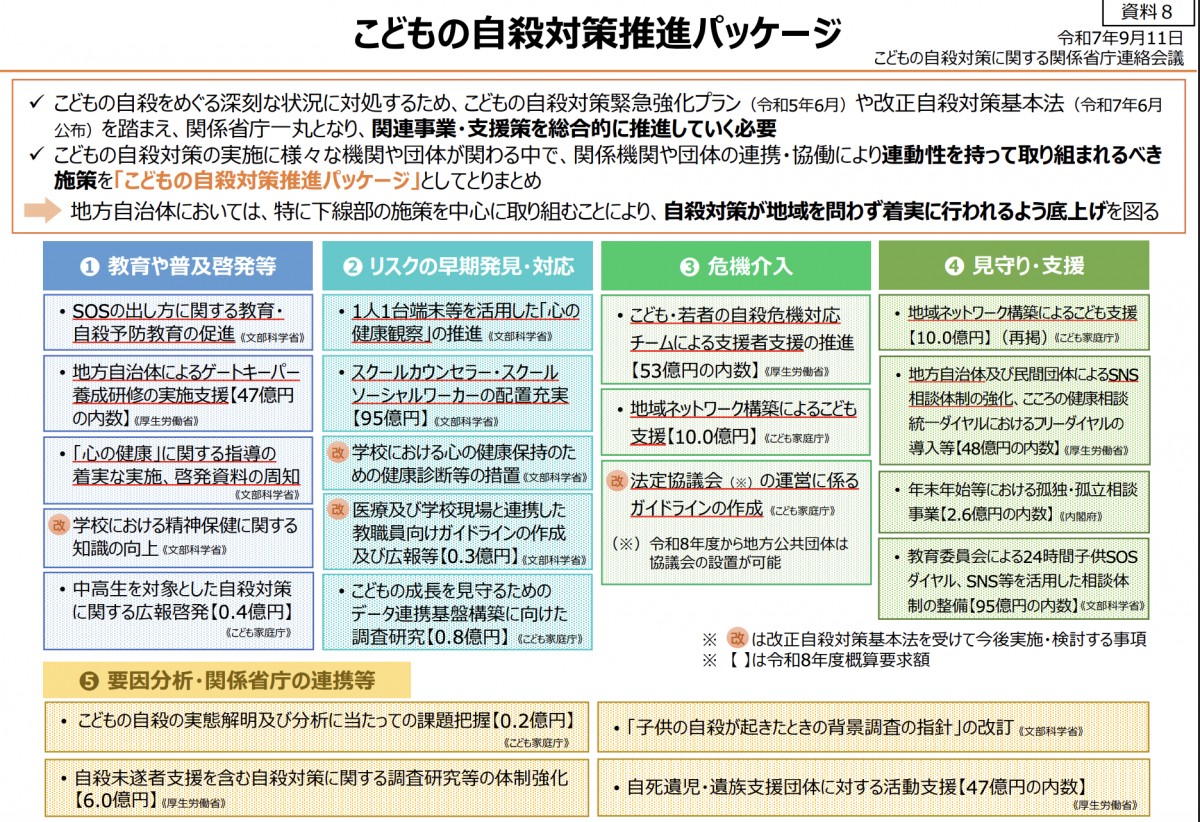

こどもの自殺者が増加傾向にある中で、こども家庭庁は、「こどもの自殺対策推進パッケージ」を取りまとめた。こういう施策を取りまとめる時に「パッケージ」という表現をよくするが、新しさを見せようとする方法なのだろう。が、23年から取り組んでいる「こどもの自殺対策緊急プラン」と、25年6月の自殺対策基本法の改正を踏まえ、関係省庁や団体の取り組みをまとめたものだ。これでこどもの自殺は減少するのだろうか。また、自殺の事後対応についても、取り組むべき点は多い。やっている感で終わって欲しくないものだ。

「こどもの自殺対策推進パッケージ」は上記の図の通りだ。

新たな取り組みとしては、学校での精神保健の知識の向上がある。改正自殺対策基本法で重視されることになるが、実は、メンタルヘルス・リテラシー教育は始まっている。学習指導要領によって、小学校は20年度から、中学校は21年度から、高校は22年度から始まっている。教材の充実が望まれるが、「こころの健康教室 サニタ」というサイトで病気別の動画が公開されている。精神疾患は児童生徒自身もふくめ、誰もが関係する問題である。知識を深める。同時に、差別や偏見を軽減させる。